近日,山东农业工程学院林业工程学院张凯教授在微生物学著名刊物《Persoonia》(中科院1区,IF=9.5)在线发表题为“Taxonomic revision of Bisifusarium (Nectriaceae)”的研究论文。

双孢镰刀菌属(Nectriaceae Bisifusarium)通常被认为是腐生菌,广泛分布于不同生境,包括土壤、干燥气候下的植物组织等。本研究从来自全球30多个国家,近200份标本,从中选取116株菌株的基因组测序分析,对Bisifusarium属进行分类修订,通过分析116个分离株的四个基因位点(ITS、rpb2、tef1和tub2),解析出25个系统发育谱系,其中8个被确认为新物种并进行了描述。这些新物种包括B. hedylamarriae和B. lovelliae等,它们与特定生态环境(如奶酪发酵、土壤、干旱地区植物和人类感染)相关联。研究还表明Bisifusarium属物种偏好极端环境,如沙漠土壤和恶劣基质。此外,研究发现某些物种(如B. domesticum)具有工业应用潜力,可用于奶酪生产。该研究为深入理解Bisifusarium属的生态角色和进化关系奠定了基础,同时指出了未来研究的方向,特别是对可能的新物种(Bisifusarium sp. 1和Bisifusarium sp. 2)需要进一步采样和分析以确认其物种地位。

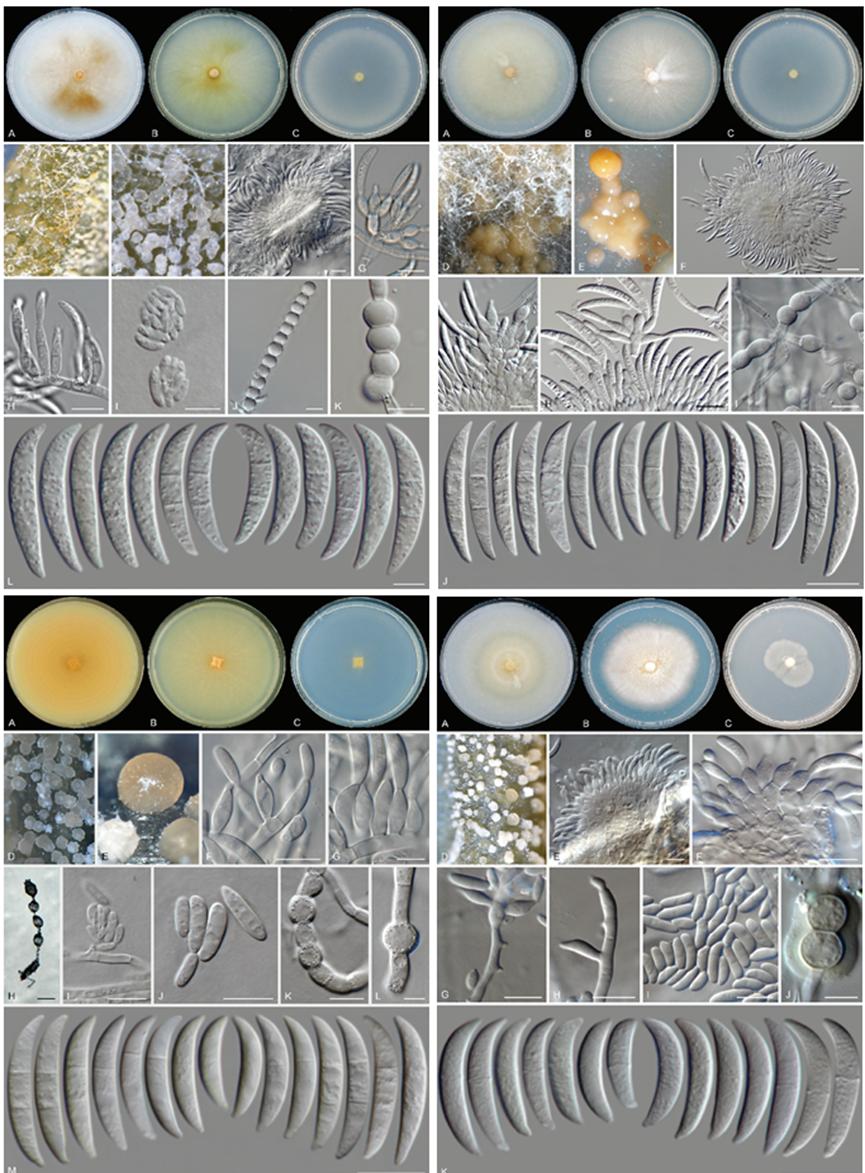

图2.部分双孢镰刀菌属培养及显微照片

本研究是在荷兰韦斯特迪克真菌生物多样性研究院(Westerdijk Fungal Biodiversity Institute)完成的,张凯与M. Sandoval-Denis博士为并列第一作者,张凯与P.W. Crous为共同通讯作者。本研究得到2021年度山东省教育系统政府公派出国留学项目(荷兰皇家科学院Westerdijk Fungal Biodiversity Institute)及国家自然科学基金“中国东北地区暗色丝孢真菌属种多样性研究”(批准号:31870016)的资助,同时也得到山东大学生命科学院郭卫华教授科研团队的大力支持。该成果是我院森林真菌资源利用团队发表的首篇高水平论文,下一步该团队将针对森林无性真菌多样性分析,蛀干害虫与长喙壳类真菌协同进化,古树名木木腐真菌快速诊断与治疗等开展研究。

(撰稿:张凯 初审:束靖、刘锦 终审:赵阳)