2021年盛夏的一个清晨,我站在第九届山东省青年教师教学大赛的决赛现场,手中的教案还带着昨夜反复修改的折痕。当大屏幕上亮起《大学语文》课程中“垓下之围——悲剧英雄项羽的人生落幕”的互动设计时,评委席上的点头让我想起十年来每一个站在讲台上兢兢业业的自己。

一、BOPPPS模式下的课堂革命

那是《大学语文》课程改革的第一堂课,我尝试将BOPPPS教学模式融入“古典诗词鉴赏”单元。在导入环节,我在多媒体屏幕上展示了故宫文创产品的前世今生。“同学们,当《千里江山图》变成手机壳,当青铜器纹样印上笔记本,传统文化如何焕发新生?”这个问题像投入湖心的石子,激起层层涟漪。

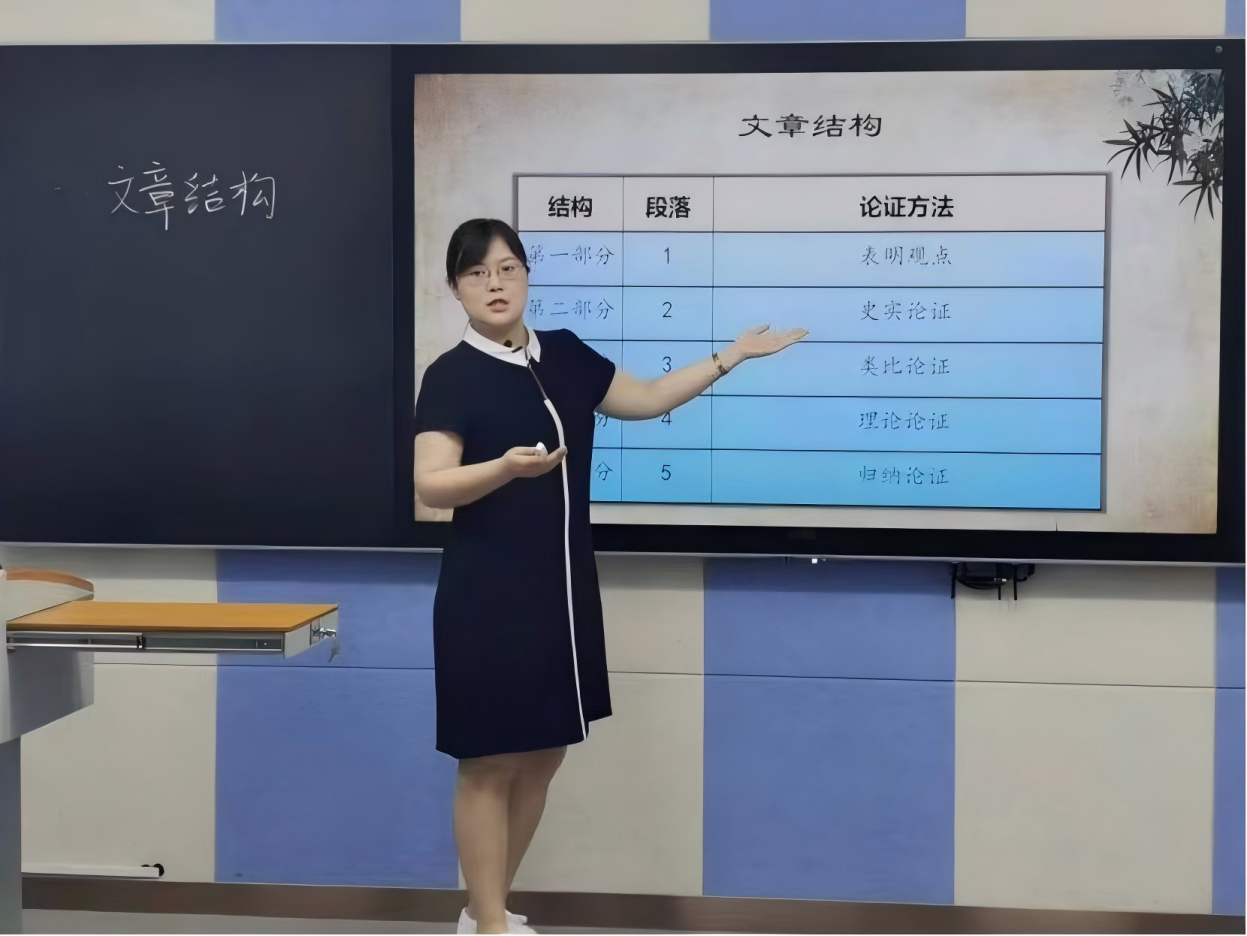

图1:山东农业工程学院首期教学示范课

在参与式学习环节,电气自动化技术专业学生小李为大家展示了自己设计的一款“诗词盲盒”,将中国传统诗歌中的经典名句与现代生活场景结合。“这不仅是简单的文化符号移植,更是传统审美与当代价值的对话。”在小组展示时,她的发言让我想起习近平总书记关于“创造性转化、创新性发展”的嘱托。这种古今对话的奇妙反应,让我看到了教学创新的生命力。当看到学生们自发将课堂创意转化为社会实践,并以此为依托参加大学生创新创业大赛时,我知道这堂融合BOPPPS模式与课程思政的大学语文课,真正实现了“以学生为中心”的教学目标。

最终,这门课的学生评教得到了学生的高度认可,更让我惊喜的是,学生小陈在期末反馈中写道:“语文课不仅是一门学科,更是一门艺术。它让我领略到了中华文化的博大精深,也让我更加热爱自己祖国的语言。”

当我站在第九届山东省青年教师教学大赛的领奖台上,手中的证书不仅是对教学创新的肯定,更是对“用中华优秀传统文化培根铸魂”教育理念的践行。

图2:期末学生反馈词云

二、外国文学中的文化罗盘

在《外国文学》课堂上,我始终记得习近平总书记“坚持洋为中用、开拓创新,中西合璧、融会贯通”的嘱托。

讲解《堂吉诃德》时,我引导学生对比骑士文学与中国侠义精神的异同。当桑丘・潘沙的实用主义遇到鲁智深的快意恩仇,我们看到的不仅是文化差异,更是人类对理想主义的共同追求。通过马克思主义立场、观点和方法的分析,学生们逐渐学会在比较文学中把握历史规律。

讲解古希腊罗马神话时,我引导学生对比中国传统神话中的“大禹治水”、“精卫填海”、“夸父追日”、“愚公移山”。在中西文学的碰撞中,学生激动地表示,中国神话中的精神传统,既非简单的“征服自然”,也不是被动屈从,而是以“敬天而不畏天"的姿态,在尊重规律中寻求突破。”

我特意设计了“文学中的丝绸之路”专题,将但丁《神曲》与玄奘《大唐西域记》并置研读。当学生们发现《荷马史诗》中竟有来自中国的丝绸,薄伽丘《十日谈》中竟有蒙古商队的身影时,眼睛里闪烁的不仅是求知的光芒,更是文化自信的觉醒。

今年春天,我带领学生开展“跨文化文学对话”项目。他们将《哈姆雷特》的独白与《牡丹亭》的游园相结合,用短视频记录东西方戏剧中的生命意识。在分享报告会上,学生们得出这样的结论:“真正的文化自信,不是故步自封,而是在文明互鉴中坚守本根。”这份来自00后大学生的思考,让我更加坚信课程思政的深层价值。

三、现代汉语里的家国情怀

在《现代汉语》课上,我常说:“语言是流淌在民族血脉中的文化基因。”在《现代汉语》课程中,我收集了三百多个鲜活案例。从网络热词“YYDS”的规范使用,到敦煌壁画题跋中的语法现象,每个知识点都串联着文化传承的使命。有次讲到“汉字的结构美学”,我展示了学生们设计的甲骨文艺术字,那些在青铜器上沉睡千年的文字,在手机屏幕上焕发新生。

2022年春季学期,我设计了“现代汉语中的文化密码”实践项目。学生们深入社区采集现代汉语语言景观,在整理过程中发现,许多看似土气的表达竟与《诗经》中的词汇一脉相承。“原来‘日头’就是《小雅》里的‘日’,‘响雷’和《周易》中的‘震’有着文化渊源。”该小组的报告引发了热烈讨论,这一项目超越了单纯的语言学训练,本质上是在构建一种文化生态修复模式——通过发现社区语言中跳动的“古典脉搏”,让学生成为文明基因的解码者、传承者与再创作者。

为强化语言规范意识,我将网络热词与古代汉语语法结合,设计了“语言医生”互动环节。当学生们用“主谓宾定状补”的知识分析“绝绝子”、“YYDS”的构词特点时,不仅提升了语言运用能力,更深刻理解了“规范和纯洁祖国语言”的责任感。

图3:学生用甲骨文艺术字设计自己的姓名

每当站在讲台上,我望向台下年轻的面庞,仿佛看见无数个清晨与深夜的坚持都有了意义。教育的本质,不正是用创新之火点燃文化传承的薪柴吗?当我的学生们既能欣赏莎士比亚的十四行诗,又能写出工整的七言律诗;既能用 Python 编写程序,又能解读《说文解字》的奥秘,这不正是我们教育工作者最动人的勋章吗?

这些年的教学实践让我深刻体会到:教育不是简单的知识传递,而是用文化的火种点燃学生心中的灯盏。当《大学语文》的 BOPPPS 模式激发创新思维,当《外国文学》的辩证分析培育文化自觉,当《现代汉语》的案例教学筑牢文化根基,我知道,这就是新时代高校教师最珍贵的使命——在传承与创新中,为学生铺就通向文化自信的星光大道。